En el cerro que hoy se conoce por el de Guadalupe, había ya en los primero años después de la fundación de la Ciudad una capilla. De ahí le vino el nombre de Cerro de la Ermita (153). Esta capilla se dedicó a S. Cristóbal, pero no al conocido santo Lleva-Cristo de la Siria, que murió mártir de la fe hacia 250, sino a un “niñito indito”, que, instruido en la doctrina cristiana por el Franciscano Motolinía, fue martirizado y matado a golpes por su propio padre en Tlaxcala hacia 1527, Veytia dice que antes de construirse el convento definitivo de S. Francisco, servía esa ermita para catequizar a los naturales, y que por eso la nombran la Iglesia Cátedra, mencionada en 1591, edificándose después para el mismo objeto la capilla de S. Juan Bautista en el atrio del monasterio.

En 1556 se menciona “la falda del cerro de S. Cristóbal” para designar el sitio de la futura parroquia de S. José, y en 1580 se dió permiso a los indios para una nueva ermita en el cerro de S. Cristóbal, nombre que se usa aún en 1715. En tiempos del obispo Palafox (1640-49) oían misa en la capilla los obreros que trabajaban en las canteras para terminar la fábrica de la Catedral. A principios del siglo XVIII, (1714), el templo era de tres naves “más una iglesia que una ermita”, con el título de Ntra. Sra. de Belem, por haberse puesto en él una pintura de la Virgen bajo esta advocación y desde entonces también el cerro se llamó de Belén. Según el plano de 1754, el templo tenía una torre. Habiéndose arruinado en la primera parte del siglo XVIII y destruido completamente por un rayo en 1756, se estaba reedificando desde 1759, hasta que se estrenó en 1773. Ya en el edificio anterior se había venerado una efigie de Ntra. Sra. de Guadalupe, y en el nuevo se colocó un lienzo de la Virgen de este título como adorno principal, abajo del que, en un nicho, estaba el Nacimiento de Cristo. Esta iglesia tenía jubileo hasta 1815. El autor de la Noticia Curiosa (1860) sabía por tradición que “esa pequeña iglesia estaba dedicada al Nacimiento de Ntro. Sr. Jesús”. Durante todo el siglo XVIII, templo y cerro se llamaban de Belén (Cerón Zapata 1714, en 1735, Bermúdez de Castro 1746, Veytia 1780, la Cartilla Vieja 1781 y el padrón de 1792).

Desde 1801 se colectaba limosna para edificar una iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe en el cerro, probablemente junto a la de Ntra. Sra. de Belén. En 1804 ya estaba en construcción, y se estrenó en 1816. Era muy hermosa, con sus tres naves y dos torres, y tuvo culto hasta 1861. Desde luego el cerro tomo el nombre del templo: Cerro de Guadalupe se lee ya en una hoja suelta con registro de calles, semejante a las Ordenanzas de Flon y de la época virreinal, así como el padrón de 1832, en el que se también el ranchito de su sacristán.

En julio y agosto de 1862 fue preciso demoler el edificio, debido a las obras de fortificaciones, preparándose la Ciudad a la defensa contra el ejército francés al mando del general Forey, después de la derrota que había sufrido Laurencez al atacar este cerro el 5 de mayo del propio año. Hoy quedan sólo paredones del templo, que permiten medir sus dimensiones. De la fortaleza subsisten intactos los fuertes fundamentos con sus casamatas subterráneas.

Cerca del templo de Guadalupe había una ermita dedicada a Ntra. Sra. de Aranzazú que se menciona en 1782. Aranzazú, voz vasca que significa ‘espinal’, es el nombre de una localidad cerca de Oñate en la providencia de Guipúzcoa, donde, junto a un espino, la virgen, teniendo al niño Jesús en sus brazos, se apareció a un joven pastor, a mediados del siglo XV. Desvanecida la visión se halló una imagen de María, a quien se erigió un santuario en el mismo lugar. La Señora de Aranzazú hoy se considera como la patrona de la nación vascongada. Al propio tiempo que la ermita, se menciona la “diputación y congregación vascongada de Ntra. Sra. de Aranzazú, sita en el convento de S. Francisco” (1774). (En el atrio de S. Francisco en México había también una capilla de Ntra. Sra. de Aranzazú, construida en 1683 a 1688.) La capilla del cerro, que al parecer debe su origen a dicha congregación, tuvo jubileo desde 1800 a 1825, época en que se construyeron la nueva iglesia de Guadalupe y el fuerte de Loreto. Peña, en 1835, refiere que entonces el templo estaba al cuidado de un anciano, que, igual como antes su padre, vivía en un cuarto junto a la ermita. Había empezado la construcción de una capilla más grande que quedó sin concluir. Peña da como nombre del anciano, Lucas Cabrera, pero según el padrón de 1792, trátase del tejedor Lucas Ahumada, nacido hacia 1750 y casado con María Cabrera, sin hijos. En 1823, el mismo Ahumada se registra como "sacristán en el cerro de Aranzazú". En el padrón de 1832 escriben sólo "Lucas".

Desde 1861 la capilla careció de culto. En la batalla del 5 de mayo de 1862 se situó en el templo la tropa del Gral. Berriozábal. En el plano de Careaga en 1863 todavía está marcada la capilla, pero en el de 1883 queda sólo el nombre de Aranzazú.

En 1655 un vecino del pueblo de la Resurrección, José de la Cruz Sarmiento, pasando por el cerro, fué sorprendido por una horrible tempestad. un rayo le mató el caballo y las gallinas que traía colgadas del arzón de la silla, pero él mismo, habiéndose encomendado a Ntra. Sra. de Loreto, salió ileso. Al año siguiente pidió licencia al Ayuntamiento para edificar “una ermita en honor de su patrona” en el lugar del milagro, al extremo occidental de la cumbre, por donde hoy todavía pasa el camino para el rancho de Oropeza. El permiso no se lo dieron sino hasta 1659, después de haber intercedido el propio virrey.

Erigióse una pequeña capilla, con una casita en que vivió el pollero hasta su muerte. A fines del siglo XVII el presbítero Lic. Dr. Baltasar Rodríguez Zambrano (véase C. Zambrano), y más tarde Benito Ordóñez Guerrero construyeron en el sitio un templo sobre las medidas de la Casa Santa de Loreto en Italia, la que, según la tradición, en la misma en que vivieron Jesús y sus padres en Nazaret y que se trasladó por los ángeles primero al Dalmacia y después a Italia, al caer Palestina en manos de los sarracenos (1291).

También se edificó una vivienda para un capellán junto al lado occidental del templo. El aljibe o cisterna que hizo Ordóñez para el riego de su huerta, ya estaba arruinado en tiempo de Veytia (1780). En 1714 el templo todavía no era ayuda de la parroquia de S. José, lo que llegó a ser a mediados del siglo (1746). Entonces tenía dos torres y se llamaba Santuario de la Virgen de Loreto o Santuario de Loreto (1735). Hasta 1852 siempre tuvo jubileo.

La fábrica exterior encierra otra, la casa de Loreto propiamente dicha, cuyas paredes se unen al techo general y que tiene su única entrada atrás de la puerta exterior, de manera que el edificio exterior circunda al interior como un corredor cerrado. Ya la Casa Santa de Nazaret la emperatriz romana Sta. Elena la había abrigado enteramente con una iglesia, y lo mismo hicieron los vecinos del pueblo de Loreto, rodeando además el santuario de muros y torres para protegerlo contra los corsarios. El templo poblano hoy no parece ruina, aunque carece de culto y adorno. A su lado Poniente están las dependencias, algo deterioradas. El 5 de mayo de 1930 se puso la primera piedra para acondicionar el edificio para el Museo de la Historia Guerrera de la Ciudad de Puebla.

Forma el centro del fuerte que se construyó para defender a Puebla contra los insurgentes. En 1815, después de la explosión de la pólvora guardada en el Carolino, que servía de cuartel a los voluntarios realistas, resolvióse pasar el almacén de pólvora a la iglesia de Loreto y convertir ésta y la vivienda del capellán en un fortín. Según el plano que presentó el comandante de artillería, esos edificios debían “circunvalarse con cuatro muros de calicanto de 3 varas de altura, con aspilleras a la de una vara, en toda su extensión, uniendo las extremidades de esos muros cuatro pequeños bastiones semi-circulares de la misma altura, en cuyo terraplén o esplanada de ellos se podrían colocar las cuatro piezas del grueso calibre que existían para el parque, las que sólo construirían la interesante defensa de este punto, sino también dominaría completamente la Ciudad y una parte considerable del campo por la parte opuesta del cerro de Loreto”. Las obras iban a hacerse por subscripción popular. Concluidas en 1817, devolvióse el templo al culto.

Durante la ocupación de Puebla por los norteamericanos, desde mayo de 1847 hasta junio de 1848, los invasores se instalaron en esos cerros y en el cuartel de S. José. En 1862 se modernizaron las fortificaciones de Loreto, conservando su forma exterior. En esta ocasión se demolieron las dos torres de la iglesia. Los fuertes que, además de los de Guadalupe y Loreto en el Norte, entonces se construyeron y figuraron en el sitio de 1863, son los siguientes. Al Poniente: Demócrata (Sta. Ana), Señor de los Trabajos, Iturbide (Penitenciaría); al Sur Morelos (al Sur de la Av. 9 P. 700-1100, incluyendo la calera del Parral), Hidalgo (Carmen), Ingenieros (entre la Garita de Totimehuacán y de acueducto del Carmen, al Este de la C. 12 Sur; es el único para que no se utilizaron edificios ya existentes); al Oriente: Zaragoza (Remedios) e Independencia (Misericordia).

El Cerro se llamó de Loreto ya que en 1692, cuando se aglomeraron aquí los naturales amotinados por una carestía, amenazando bajar sobre la Ciudad. Teatro de escenas parecidas fué el cerro durante las insurrecciones ocasionadas en 1729 por celebrarse la llegada de las cartas remisoriales de la canonización del obispo Palafox.

Dícese que el nombre azteca de todo el cerro fué Amacueyatepec, palabra compuesta de amatl ‘papel’, o especie de árbol, cueyatl ’rana’ y tepec ‘en el cerro’: cerro donde hay cierta clase de ranas’; o Acueyametepec, compuesto de acueyatl ‘rana’, metl ‘maguey’ y tepec: ‘cerro cubierto con magueyes y donde abundan ranas’. Las ranas seguramente se criaban en los manantiales situados al pie de su falda oriental. Cerro de las Canteras se escribe en 1558 y "las pedreras del Cerro de S. Francisco" se citan en 1625.

El camino que da acceso al cerro desde la presa del rio de S. Francisco en la C. 2 Norte, existe ya en el siglo XVIII, citándose la Calzada del Santuario de Loreto en 1788; la Calzada se lee en el padrón de 1832; Calzada de Loreto es el nombre desde los planos de Careaga (1856-1883) en adelante; Calzada del Cerro de Ntra. Sra. de Loreto se dice en el directorio de la Guía de 1852. También escribían: "Calle que sube al Santuario de Ntra. Sra. de Loreto" (1818), o "al Fuerte de Loreto" (1843); Calle de la Portada, que sube al cerro y fortaleza" (1854); y Calle de la Portada de Loreto (1906).

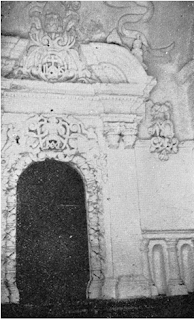

La portada, situada donde empieza la subida propiamente hablando, está figurada en el plano de 1807. Se la hizo, pues, probablemente junto con la calzada y el fuerte, entre 1781 en que se empezó el cuartel de S. José, y 1788, trabajos influidos tal vez, lo mismo que la construcción de la casamata al Noroeste de la Ciudad (véanse C. Sacristán y Garita, Santiago), por la guerra de independencia de los Estados unidos (1776-1783). En 1789 se menciona guardia militar en Loreto. Por los propios años se estableció el Paseo de S. Francisco. La otra calzada, que parte del Paseo de Hidalgo, se proyectó para automóviles desde 1906 y se terminó en 1910, al propio tiempo que se hizo el recipiente de las aguas potables en el cerro.

En el ángulo que forma la acera Poniente de la Calzada de Loreto con el río, había una ladrillera, citada en 1788, y que por 1831-32 pertenecía a Manuel Santos y Romay. Por la de Santos y Romay se la conocía en 1852, Ladrillera Sto. Romay se lee en los planos de Careaga (1856-1883). Otras denominaciones fueron: Ladrillera de la Orilla (véase C. J. Padrés) en la Lista de 1850 y en 1854; Ladrillera de la Presa (véase C. Marqués) en los planos de Ponce (1856) y de Almazán (1863); Ladrillera de la Tejía en el Registro Público desde 1874. La presa del molino de S. Francisco se designa ya en 1871 por “la presa nombrada La Tejía”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario